ナスときゅうりの畝のための、「ネギ鞍」を作ろうと思う。

はじめてのことで、わからないことだらけだったので、備忘録。

ネギ鞍を作る理由は、勉強してる本に載っていたということがきっかけだけれど、調べていくと、自然に発芽する流れに寄り添うために必要だと感じたからだ。

ナスやきゅうりは自然と発芽するとき、結実した実(果肉と呼んでいいんだろうか)がまず、腐っていくことが起こる。

その腐っていく養分を土台にして、種は発芽する。その腐っていく自然の状態を作り出したのが、この「ネギ鞍」ということだ。

「ネギ鞍」というのは、人間が考えだした、その腐敗場の”おぎない”なのだと思うと、ちょっと感動。

僕も自然がやろうとすることに耳を澄まして、それを畑という場で手伝える存在になりたい。

腐るっていうことは、自然が次へとつなぐ、大事な儀式なんだと改めて思う。

僕らは有機物が腐ることを感謝して、それがする仕事を待ち望まねばならない。

やり方を整理すると、

- きゅうりやナスを植えようと思う場所に、20cmほどの縦穴を掘る

- 完熟堆肥をひとにぎり(40g程度)を土に混ぜて入れて鎮圧

- 上から土をかぶせていきながら、地面から10cmほど山を作る

- そこにネギを植えて鎮圧

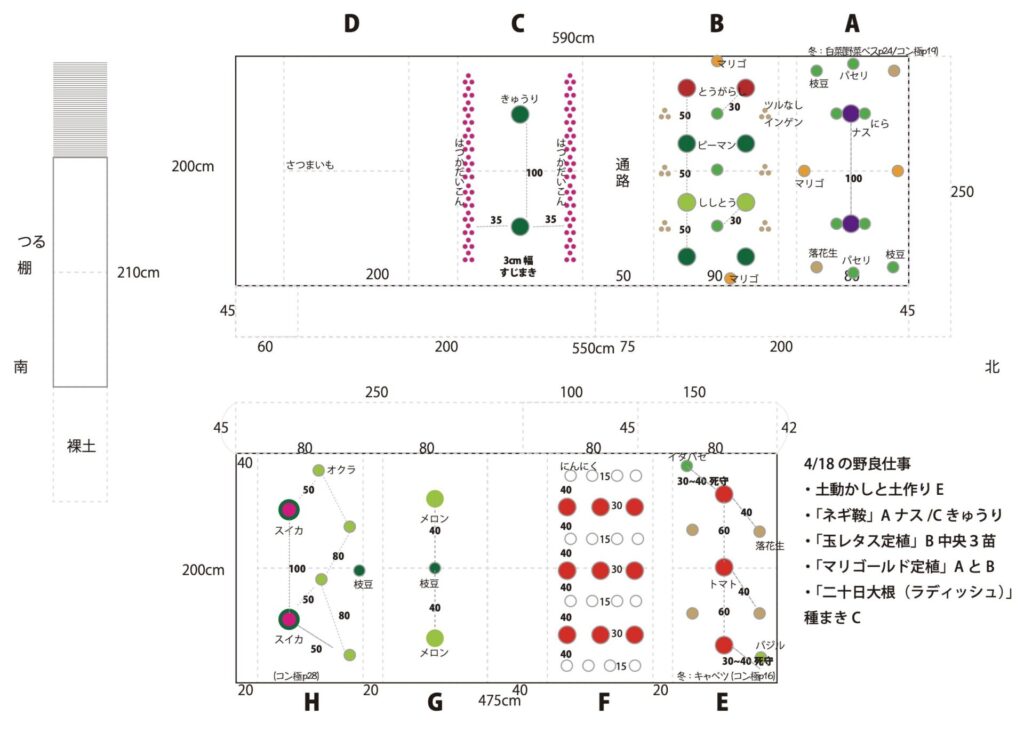

ちなみに、今夏の菜園計画は現時点ではこんな感じ。まだ変わるだろうと思うし、よくわからいこともいっぱいある。

僕の畝で言えば、A畝と、C畝にある、ナスときゅうりを植えるところに、「ネギ鞍」を合計4つ作る。

現状はこんなふうに冬野菜の残渣や雑草を堆肥化して、土に還して巡らせている。地温を高め、微生物たちの分解活動を早めるために黒マルチを張っている。手前の小さな壇には、2年目のらっきょうがうわっている。右奥にねぎが見えるが、そのネギを抜いて、根を少し揃え切って、ネギ鞍に用いる。

こんな具合に、A畝、C畝ともに、苗を植える予定のところに赤ピンをして、黒マルチを大きめに切り取る。

雑草堆肥をして、鶏糞や有機石灰も撒き終わって黒マルチで伏せたから、中でちゃんと堆肥化していっているか確認できなかったけれど、今回ネギ鞍のためにこうやって穴を開けて掘ってみることで、土の匂いや状態を確認できて嬉しかった。ちゃんと腐敗、分解が進んでいるようだ。糸状菌も一部確認できた。僕の状態からして、この少し畑や土への施しや思いが強過ぎて、養分過多になってしまわないか心配がある。が、こういう土とのやりとりは自然のやろうとすること、作っていく作物たちの声を聞いて、諦めていくしかない。

この穴に、牛糞完熟堆肥をひとにぎり、だいたい僕のひとにぎりで45gほどを入れて、土と混ぜて鎮圧、その上から土をかぶせて山をつくる。

案の定、はじめてのことで思い切りがたらず、こんもりとした山が地上10cmに達していない。それも予定どおりである。次ネギ鞍をつくるときは「高台になっているじゃあないか」くらい、高めの台にネギを植えて、ネギ鞍としようと心に決めた。

僕はほんとうにいつも回り道で、教科書どおりいかない。失敗したり痛い目を見ながら進んでいくタイプだなと思う。

でも、これでなんとか、「ネギ鞍」が4つ。さあ、ここからナスやきゅうりが育っていく苗床ができていく。連休明けの定植の時期が楽しみだったり恐ろしかったりだ。

どうしてネギを植えるのか、について少し整理しておく。

ネギ鞍、なぜネギなんだ??

①土壌改良・・・ネギの根が土を団粒化し、排水性を良くしてくれ、有機物の分解を早めてくれる

②害虫抑制・・・ネギの匂いで害虫が寄り付きにくくなる

③土壌消毒・・・ネギが生育するとともに、土壌中にいる病原菌を抑制してくれる

さすが「万能ねぎ」と呼ばれるだけある。畑でも、どこの畑をみても大抵ネギがいる。僕の畑でもネギがいなくなることがない。どこかしらにネギが生えている。

ネギのことは知れば知るほど、正直尊敬する。人間よりネギのほうがすごいやないか、と思う。最後に記念に父の畑の葱坊主を一枚。

今日も畑では、レタスをもらった。野菜が高騰する今、畑で出会った人たちはなんとも生活に足をつけていて、あたたかい。

僕は都会で仕事をしていると、人間と出会っている感じがしなかったし、自分もそういった雰囲気に流されやすかったと思うけれど、農的な暮らしを選んだ今、出会う人は人間的な人が多い気がしている。あたたかく、狡賢く、したたかで、タフで、それでも情に深く、できなくても一生懸命な人を、良い距離感で見守ってくれている。お金は行き交うことはないけれど、ものとものが行き交って、「ありがとう」が行き交う。