夏畝にむけて土づくりに入る。

植え付けの時期が遅かった白菜が、やっぱり巻く力がなくて、いくつか植えていたものがとう立ちしてしまった。

食べれはするものの、やっぱり少し苦いのと、どうせなら畑の堆肥に還ってくれればと思い、

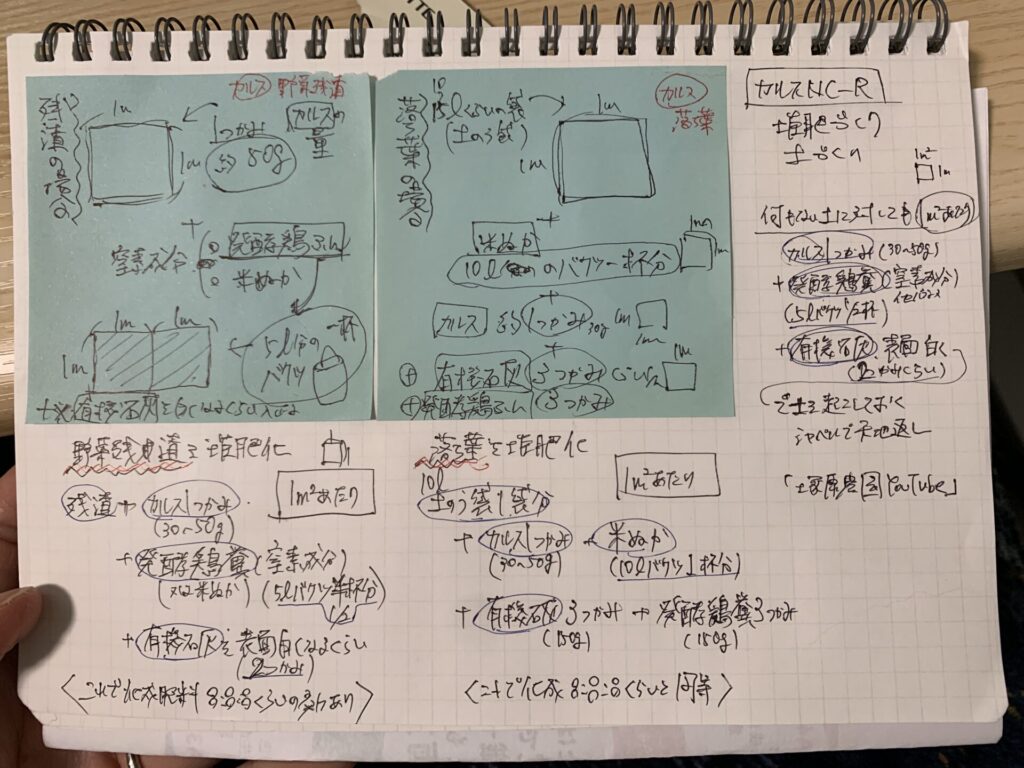

冬野菜のカルスNC-Rという微生物資材の力をかりて、野菜残渣の堆肥づくりを試みようと思う。

微生物の餌となる有機物は冬野菜の残渣。

内容は以下のとおり、

- ブロッコリーの葉と軸、

- とう立ちした白菜

- からし菜

- 芽キャベツの軸

- 雑草たち

堆肥にするために調べた備忘録はこちら

内容は塚原農園さんのYOUTUBEチャンネルで学ばせてもらった。

私がもつカルスnc-rは粒状のものなので、風にとばされることなく撒きやすい。

窒素成分として補うものには、米ぬかでもよかったけれど、発酵鶏糞の匂いや扱いに慣れたくて、経験をとって近くのホームセンターで発酵鶏糞を購入した。

発酵鶏糞は15キロで99円くらいだったかな。安かった。こういったものはずっと使うものだろうから、安く維持してもらえるとありがたい。

手順は、以下の通り。

- 野菜残渣を手でちぎって、硬い軸ははさみで金太郎あめのようにアバウトにややこまかくして土の上に敷きつめていく。

(可能であればそのまま日に晒して、水分を飛ばしておくとよし。) - カルスを1m2あたり1掴み(およそ30~50g)をふりかける。

- 発酵鶏糞を窒素成分(微生物のおかず)として、5ℓバケツの半分ほど、ふりかける

- じっくりと効く有機石灰を表面が白くなるくらい(2掴み弱くらい)をふりかける。

- 上記全部をまきおわったら、ショベルで天地返しをして、ごろごろした土のまま2~3週間ほど放置

落ち葉堆肥の場合も、野菜残渣が落ち葉に変わっていることと、発酵鶏糞の補いを少し加えるくらいだろうか。

最近は、気候変動が激しすぎて「何月になったら何を植えよう」みたいなことでは、うまくいかないことも起こってきている。

今ちょうど、家の近くの桜がこんなふうに蕾をつくっている。

桜が咲く頃に植え始めた方がいいのは、「じゃがいも」だという。

作物の自然のあゆみを知って、寄り添いたいなら、私たちは植物に聞くのが一番いいのだろう。

もうカワセミに会える頻度も少なくなった。また次の冬になるのだろうか。

今日土づくりをしていても、ジョウビタキのメスが近くを飛び回っていた。とてもかわいかったし、私は彼らと話しがしたい。叶うだろうか。

玉ねぎが、なんとか少しずつ大きくなってきているそばで、ヒメオドリコソウが勢いよく繁茂していく。

この光景は嫌いじゃない。ヒメオドリコソウの根っこを想像して、玉ねぎの根っことどのように関わりがあるのか、水脈を確保してくれているのか、想像することが私のできることなのだろうと思う。生まれてきたなら、きっと一緒に共生していける。

自然のやろうとしていることを知って、それを少しだけ手伝う、それを少しだけやりやすくする。

これは、私がおこなう色彩表現療法の現場精神と、同じことなのだと痛感している。心も自然も、自ら回復すようとする力がある。自らを癒す力がある。その筋を信じて、邪魔してはならない。アドバイスしたり、導くものでは決してない。